Новое исследование показывает, что примерно треть долгосрочных теорий об универсальной грамматике — закономерностей, которые, как считается, существуют во всех человеческих языках — статистически подтверждается при использовании передовых эволюционных методов. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, предлагает более тонкое понимание лингвистических ограничений и основных сил, формирующих человеческое общение.

Вызов Лингвистических Универсалов

На протяжении десятилетий лингвисты стремились выявить закономерности, которые превосходят отдельные языки, надеясь обнаружить фундаментальные когнитивные или коммуникативные принципы. Идея заключается в том, что определенные грамматические структуры не случайны, а повторяются, потому что они отражают то, как человеческий разум обрабатывает информацию или как эффективно люди передают смысл. Однако доказать эти универсалии было трудно. Предыдущие попытки часто не могли учесть тот факт, что языки не являются независимыми сущностями; они развиваются в результате контакта, заимствований и общего происхождения.

Новый Подход: Учет Лингвистических Связей

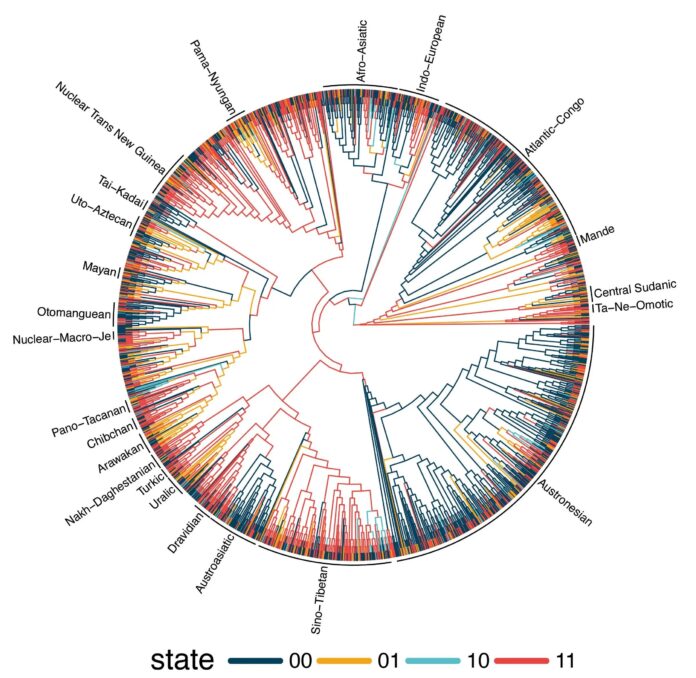

Исследование, возглавляемое Аннемари Веркерк (Университет Саарланда) и Расселом Д. Греем (Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка), решило эту проблему напрямую. Команда проанализировала 191 предложенную лингвистическую универсалию в базе данных, содержащей более 1700 языков, используя метод, называемый «байесовским пространственно-филогенетическим анализом». Этот метод критически важен, потому что он явно учитывает, как языки связаны друг с другом — как через общую историю (генеалогию), так и через географическую близость.

Предыдущие исследования часто пытались обойти зависимости, выбирая широко разнесенные языки. Хотя это снижает некоторые искажения, оно не устраняет их полностью и может снизить статистическую мощность. Новый подход предлагает гораздо более высокий уровень строгости.

Ключевые Выводы: Что Подтверждается?

Анализ подтвердил, что примерно треть протестированных универсалий показала сильную статистическую поддержку. Эти закономерности в основном включают в себя:

- Порядок Слов: Устойчивая тенденция к определенным расположениям глаголов и объектов в предложениях в различных языковых семьях.

- Иерархические Универсалии: Предсказуемые способы, которыми языки структурируют зависимости в грамматическом согласовании, например, как модификаторы соотносятся со словами, которые они описывают.

Эти подтвержденные универсалии — не просто совпадения; они, по-видимому, неоднократно развиваются во всем мире, что указывает на глубоко укоренившиеся ограничения в том, как люди структурируют общение.

Почему Это Важно: За Пределами Случайной Эволюции

Авторы исследования подчеркивают, что языки не эволюционируют случайно. Вместо этого общие когнитивные и коммуникативные давления подталкивают их к ограниченному набору предпочтительных грамматических решений. Речь идет не об одной «универсальной грамматике», жестко запрограммированной в человеческом мозге; речь идет об ограничениях, налагаемых тем, как мы обрабатываем информацию и взаимодействуем с другими.

Как отметил Рассел Грей, команда обсуждала, как сформулировать результаты: как «стакан наполовину пустой» или «стакан наполовину полный». В конечном итоге они решили подчеркнуть закономерности, которые действительно подтверждаются, демонстрируя, что эволюционные силы неоднократно отдают предпочтение определенным грамматическим решениям.

Взгляд в Будущее: Сужение Фокуса

Определив, какие универсалии выдерживают эволюционный контроль, исследование сужает поле для будущих исследований. Цель теперь — изучить когнитивные и коммуникативные основы, которые движут этими закономерностями. Какие конкретные аспекты человеческого познания или социального взаимодействия отдают предпочтение определенным грамматическим структурам над другими?

Это исследование не доказывает существование единого универсального языкового чертежа. Оно предполагает, что человеческое общение формируется лежащими в его основе ограничениями, и что разнообразие языков не является полностью случайным. Вместо этого это отражение того, как мы адаптируемся к когнитивным и социальным давлениям, которые формируют то, как мы общаемся.