Une nouvelle étude révèle qu’environ un tiers des théories de longue date sur la grammaire universelle – des modèles censés exister dans toutes les langues humaines – sont statistiquement étayées lorsqu’elles sont examinées avec des méthodes évolutives avancées. Cette découverte, publiée dans Nature Human Behaviour, offre une compréhension plus nuancée des contraintes linguistiques et des forces sous-jacentes qui façonnent la communication humaine.

Le défi des universaux linguistiques

Pendant des décennies, les linguistes ont cherché à identifier des modèles qui transcendent les langues individuelles, dans l’espoir de découvrir des principes cognitifs ou communicatifs fondamentaux. L’idée est que certaines structures grammaticales ne sont pas aléatoires mais émergent de manière répétée parce qu’elles reflètent la manière dont l’esprit humain traite l’information ou l’efficacité avec laquelle les humains transmettent le sens. Cependant, prouver ces universaux a été difficile. Les tentatives précédentes ont souvent eu du mal à tenir compte du fait que les langues ne sont pas des entités indépendantes ; ils évoluent par contact, emprunt et ascendance partagée.

Une nouvelle approche : la prise en compte des relations linguistiques

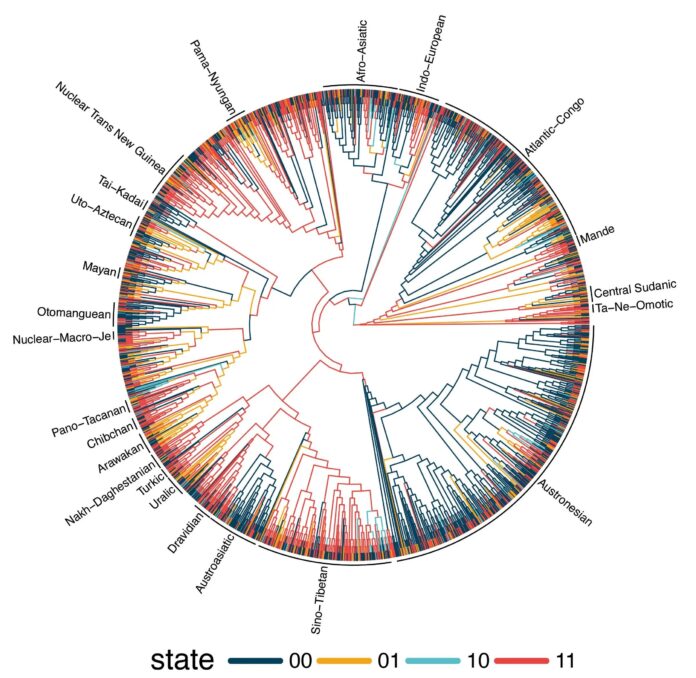

La recherche, dirigée par Annemarie Verkerk (Université de la Sarre) et Russell D. Gray (Institut Max Planck d’anthropologie évolutive), s’est attaquée de front à ce problème. L’équipe a analysé 191 universaux linguistiques proposés dans une base de données de plus de 1 700 langues, en utilisant une technique appelée « analyse spatio-phylogénétique bayésienne ». Cette méthode est essentielle car elle considère explicitement les relations entre les langues, à la fois par l’histoire commune (généalogie) et la proximité géographique.

Les études précédentes ont souvent tenté de contourner les dépendances en échantillonnant des langues très éloignées. Même si cela réduit certains biais, cela ne les élimine pas entièrement et peut réduire la puissance statistique. La nouvelle approche offre un niveau de rigueur beaucoup plus élevé.

Principales conclusions : qu’est-ce qui résiste ?

L’analyse a confirmé qu’environ un tiers des universaux testés présentaient un solide support statistique. Ces modèles concernent principalement :

- Ordre des mots : La tendance constante à certains arrangements de verbes et d’objets dans les phrases dans diverses familles linguistiques.

- Universels hiérarchiques : la manière prévisible dont les langues structurent les dépendances dans l’accord grammatical, comme la façon dont les modificateurs se rapportent aux mots qu’ils décrivent.

Ces universels pris en charge ne sont pas de simples coïncidences ; ils semblent évoluer de manière répétée dans toutes les langues du monde, ce qui suggère des contraintes profondément enracinées sur la façon dont les humains structurent la communication.

Pourquoi c’est important : au-delà de l’évolution aléatoire

Les auteurs de l’étude soulignent que les langues n’évoluent pas au hasard. Au lieu de cela, des pressions cognitives et communicatives partagées les poussent vers un ensemble limité de solutions grammaticales préférées. Il ne s’agit pas d’une seule « grammaire universelle » ancrée dans le cerveau humain ; il s’agit des contraintes imposées par la façon dont nous traitons l’information et interagissons avec les autres.

Comme l’a noté Russell Gray, l’équipe a débattu de la définition des résultats comme un scénario de « verre à moitié vide » ou de « verre à moitié plein ». En fin de compte, ils ont choisi de mettre en évidence les modèles qui résistent, démontrant que certaines solutions grammaticales sont favorisées à plusieurs reprises par les forces évolutives.

Regard vers l’avenir : resserrer les priorités

En identifiant quels universaux résistent à un examen minutieux de l’évolution, l’étude restreint le champ des recherches futures. L’objectif est maintenant d’étudier les fondements cognitifs et communicatifs qui sous-tendent ces schémas. Quels aspects spécifiques de la cognition humaine ou de l’interaction sociale favorisent certaines structures grammaticales par rapport à d’autres ?

Cette recherche ne prouve pas l’existence d’un modèle linguistique unique et universel. Cela suggère que la communication humaine est façonnée par des contraintes sous-jacentes et que la diversité des langues n’est pas entièrement aléatoire. Au lieu de cela, cela reflète la façon dont nous nous adaptons aux pressions cognitives et sociales qui façonnent notre façon de communiquer.